子犬の「待て」しつけはいつから始めるべき?

子犬を迎えたばかりの飼い主さんにとって、「待て」のしつけをいつから始めるべきかは気になるポイントではないでしょうか。

しつけのタイミングを誤ると、犬が混乱し、なかなか覚えられないこともあります。

「待て」は愛犬との信頼関係を深める基本的なコマンドの一つ。

最適な時期や具体的な方法を知り、スムーズに習得させることが重要です。

生後2~3ヶ月がしつけ開始のゴールデンタイム

生後2~3ヶ月の時期は「社会化期」と呼ばれ、犬がさまざまな経験を通じて学習する最適なタイミングです。

この時期に「待て」のしつけを始めることで、ルールを理解しやすくなります。

例えば、食事前に「待て」をさせることで、落ち着いてご飯を食べる習慣がつきますね。

また、この時期は好奇心が旺盛なので、おもちゃやおやつを使ったトレーニングが効果的です。

短時間の訓練を繰り返しながら、徐々に「待て」の時間を延ばしていくのがコツ。

焦らず、成功体験を積ませながら進めましょう。

「待て」のしつけは生後4~5ヶ月からがベスト

生後4~5ヶ月になると、子犬の集中力が上がり、飼い主さんの言葉を理解する力もついてきます。

この時期から本格的に「待て」のしつけを始めると、スムーズに覚えやすくなりますね。

特に、おやつを活用しながらトレーニングを行うと効果的です。

「待て」と指示を出し、数秒間待たせた後にご褒美を与えることで、待つことの意味を学習できます。

ただし、個体差があるため、犬の性格や成長ペースに合わせて無理なく進めることが大切です。

トレーニングの時間は5~10秒程度から始め、成功するたびに褒めてあげるとよいでしょう。

早すぎるしつけは逆効果?適切なタイミングとは

「待て」はしつけの基本ですが、焦って早く教えすぎると逆効果になることもあります。

生後2ヶ月未満の子犬は、まだ環境に慣れるのが精一杯の時期。

この段階で無理に「待て」を教えようとすると、犬がストレスを感じたり、トレーニング自体を嫌がる可能性がありますね。

まずは「おすわり」や「アイコンタクト」といった簡単な指示を覚えさせ、徐々に「待て」を導入するのがポイントです。

犬の様子を見ながら、無理なく進めることが成功のカギとなります。

成犬からでも遅くない!「待て」のしつけ方法

「待て」のしつけは、子犬だけでなく成犬にも有効です。

保護犬や成犬を迎えた場合でも、根気よくトレーニングすれば習得できます。

まずは短い時間から始め、5秒程度待てるようになったら少しずつ時間を延ばしていきましょう。

成犬の場合は過去の経験によるクセがあるため、統一したコマンドを使うことが重要です。

おやつを使って「待て」と指示を出し、成功したらしっかり褒めることが大切。

繰り返し練習することで、どの犬でも「待て」を習得することが可能になります。

「待て」を教えるメリットとは?

「待て」は単なるしつけではなく、さまざまなメリットがあります。

愛犬の安全を守るため、また問題行動の予防としても重要な役割を果たします。

具体的なメリットを詳しく見ていきましょう。

安全確保のための「待て」

「待て」ができると、犬の安全を守ることができます。

例えば、散歩中に飛び出そうとしたときや、玄関のドアを開けた瞬間に走り出してしまうと危険ですよね。

このような場面で「待て」を習得していれば、指示を出すだけで犬を静止させることが可能になります。

特に、興奮しやすい犬種の場合、「待て」ができるかどうかで事故を防げるかが変わってきます。

万が一のリスクを減らすためにも、早めに「待て」を教えておくのがよいでしょう。

問題行動の予防にも効果的

「待て」を覚えることで、無駄吠えや飛びつきなどの問題行動を予防できます。

犬は興奮しやすく、特に食事前や散歩のときにテンションが上がることが多いですね。

このときに「待て」を使うことで、冷静に行動する習慣を身につけられます。

また、家族や来客時に飛びつく癖がある犬も、「待て」ができるようになると落ち着いて待てるようになります。

日常生活のルールを教える上でも、「待て」は非常に役立つコマンドなのです。

飼い主との信頼関係を深める

「待て」のトレーニングを通じて、飼い主と犬のコミュニケーションが深まります。

犬が飼い主さんの指示をしっかり聞き、従うことで信頼関係が築かれるのです。

また、成功するたびに褒めることで、犬も「飼い主さんの言葉を聞くといいことがある」と学習しますね。

こうした積み重ねが、より良い関係性につながっていきます。

他のしつけの基礎となる「待て」

「待て」は、他のしつけの基礎にもなります。

例えば、「伏せ」や「おすわり」といったコマンドを習得する上で、落ち着いて待つことは重要です。

「待て」ができるようになると、飼い主さんの指示に従う姿勢が身につきます。

また、ドッグトレーナーによるしつけ教室でも、「待て」が最初のステップになることが多いですね。

トレーニングの基盤を作るためにも、ぜひしっかりと教えておきましょう。

「待て」のしつけ手順をステップバイステップで解説

「待て」のしつけを成功させるには、順番を意識して進めることが重要です。

いきなり長時間待たせようとすると、犬も混乱してしまいますね。

ここでは、具体的なトレーニング方法をステップごとに解説していきます。

ステップ1:基本の「おすわり」をマスターしよう

「待て」のしつけを始める前に、まずは基本の「おすわり」をしっかり覚えさせることが大切です。

「おすわり」ができていないと、犬が落ち着かず、「待て」もうまくいかないことが多いですね。

トレーニングの際は、おやつを使いながら、「おすわり」の姿勢を取らせましょう。

犬が自然に座ったらすぐに褒めて、ご褒美を与えることで、良い習慣として定着しやすくなります。

このステップをしっかりマスターしてから、次の段階へ進みましょう。

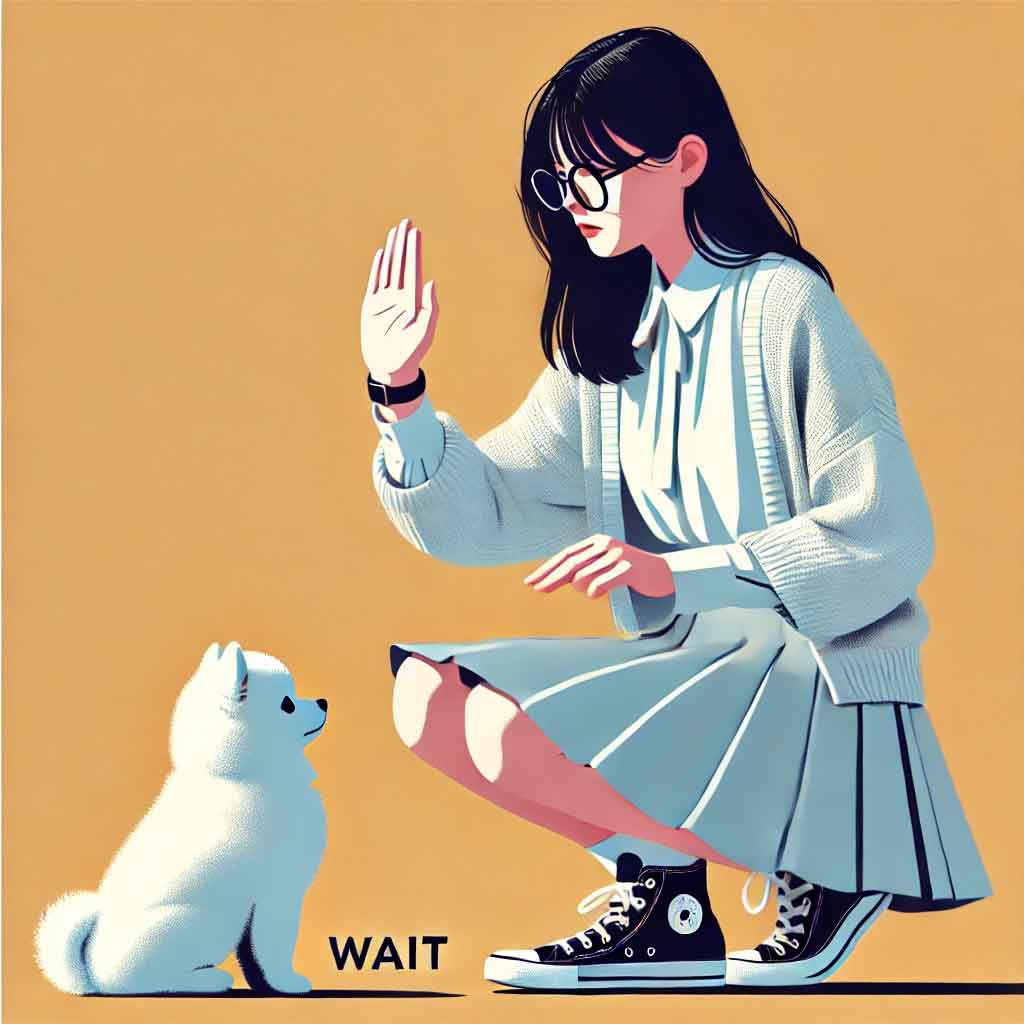

ステップ2:手のひらジェスチャーで「待て」を伝える

犬に「待て」を教える際、言葉だけでなく視覚的な合図を加えると理解しやすくなります。

おすすめなのが、手のひらを犬の顔の前にかざすジェスチャーです。

「待て」と言いながら、手をゆっくり犬の前に出すことで、「止まる」という意味を伝えられます。

最初は短時間でもいいので、犬がじっとしていられたらすぐに褒めてあげましょう。

成功体験を積み重ねることで、犬は「この動作をすると良いことがある」と学習するのです。

ステップ3:短時間の「待て」から始めて成功体験を積む

いきなり長時間の「待て」を求めると、犬が混乱してしまいます。

まずは5秒程度の短時間からスタートし、少しずつ時間を延ばしていくのがコツです。

「待て」と言ったあと、犬が動かずにいられたら、すぐに「よし!」と解除の合図を出しましょう。

その後、ご褒美を与えて成功を実感させることで、楽しく覚えられるようになります。

繰り返し練習することで、「待つ」ことが習慣になり、安定してコマンドに従えるようになるでしょう。

ステップ4:徐々に時間と距離を延ばしてチャレンジ

犬が短時間の「待て」に慣れてきたら、次は時間や距離を少しずつ延ばしてみましょう。

たとえば、最初は5秒だったのを10秒、15秒と伸ばしていくイメージです。

また、飼い主さんが少しずつ後ろに下がり、離れた場所から指示を出す練習も効果的です。

この段階になると、犬が気を散らしやすくなるため、集中力を維持できる環境で行うのがポイント。

静かな場所で練習し、徐々に周囲の刺激がある中でもできるようにしていきましょう。

「待て」しつけの成功ポイントと注意点

「待て」を教える際、ただ練習するだけではなく、成功させるためのコツを押さえておくことが大切です。

また、間違った方法で教えてしまうと、逆に混乱を招くこともありますね。

ここでは、しつけを成功させるためのポイントと注意点を紹介します。

短時間のトレーニングで集中力を維持

犬の集中力には限界があります。

長時間のトレーニングをすると、飽きてしまい、学習意欲が低下することも。

そのため、「待て」のしつけは1回5分程度を目安に、小分けにして行うのがベストです。

また、犬が疲れているときや興奮しているときは、トレーニングを避けるのが無難でしょう。

一貫したコマンドで混乱を防ぐ

「待て」の指示を出す際、毎回違う言葉やジェスチャーを使ってしまうと、犬が混乱してしまいます。

「マテ」「ストップ」「ちょっと待って」など、バラバラな言い方をすると、犬はどれが正しいのかわからなくなってしまいますね。

トレーニングの際は、一貫したコマンドとジェスチャーを使い、統一感を持たせることが重要です。

失敗しても叱らずに再チャレンジ

しつけの途中で犬が動いてしまっても、決して怒らないことが大切です。

怒られることで犬が萎縮し、「待て」を嫌なものと認識してしまう可能性があります。

失敗した場合は、落ち着いてもう一度最初からやり直しましょう。

成功したときにしっかり褒めることで、犬は学習しやすくなります。

飼い主がリラックスして指示を出すことが大切

飼い主さんが焦ってしまうと、その雰囲気が犬にも伝わってしまいます。

リラックスした状態で、落ち着いて指示を出すことが成功のポイントですね。

また、トレーニングの際には、明るい声で優しく伝えることで、犬も安心して指示に従いやすくなります。

「待て」を定着させるための応用トレーニング

「待て」を基本的に習得したら、さらに応用トレーニングを取り入れると、しつけの完成度が高まります。

実際の生活の中で役立つように、さまざまなシチュエーションで練習してみましょう。

ご褒美を使って「待て」を強化する

おやつを使ったトレーニングは、犬にとってわかりやすく、モチベーションも高まりやすいですね。

ただし、ご褒美を与えすぎると食べ物ばかりに意識が向いてしまうので注意が必要です。

最終的には、おやつなしでも「待て」ができるように段階的にトレーニングしましょう。

環境を変えても「待て」ができるようにする

室内だけでなく、散歩中や公園など異なる環境でも「待て」ができるように練習しましょう。

特に外では、他の犬や人、車の音などの刺激が多く、犬が気を取られやすいです。

最初は静かな場所で練習し、徐々に周りに刺激がある環境へとステップアップしていくのがポイントです。

他の指示と組み合わせて応用力アップ

「待て」を習得したら、「伏せ」や「おすわり」などの他の指示と組み合わせることで、さらにコントロール力が向上します。

例えば、「伏せ」のあとに「待て」をさせると、より落ち着いた状態で指示に従えるようになりますね。

また、「待て」の後に「おいで」と組み合わせることで、呼び戻しのトレーニングにもつながります。

遊びの中に「待て」を取り入れる

犬が楽しく学べるように、遊びの中に「待て」を取り入れるのも効果的です。

例えば、ボール遊びの際に「待て」をさせてから投げることで、興奮をコントロールできるようになります。

また、食事の前に「待て」を取り入れると、食べ物への執着を抑えるトレーニングにもなりますね。

まとめ

「待て」は犬の安全を守り、問題行動を防ぐために重要なしつけです。

適切なタイミングで始め、無理のないステップでトレーニングを進めることが成功の鍵です。

短時間からスタートし、成功体験を積み重ねることで、犬も自然と「待て」ができるようになります。

また、トレーニングを通じて飼い主と犬との信頼関係が深まり、コミュニケーションが円滑になりますよ。

ご褒美を活用しながら、楽しくしつけを行いましょう。

さらに、環境を変えたり、遊びの中で「待て」を取り入れることで、より実践的に定着させることが可能です。

焦らず、楽しみながらトレーニングを続けることが大切ですね。

※合わせて読みたい「犬のしつけの順番」

コメント